|

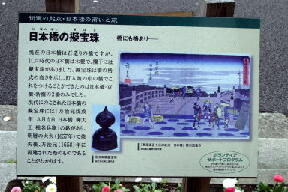

■今回の道程 (約10㎞) (私の万歩計約19,500歩) 日本橋(日本国道路元標・高札場跡・魚河岸跡)〜安藤広重旧居跡〜京橋(江戸歌舞伎発祥の地)〜旧京橋擬宝珠〜銀座発祥の地〜芝大神宮(だらだら祭りで有名)〜増上寺(徳川家菩提寺)〜金杉橋〜勝海舟・西郷隆盛会見の地碑(薩摩藩屋敷跡)〜札の辻〜高輪大木戸跡〜泉岳寺(赤穂城主浅野氏菩提所・四十七士の墓)〜JR品川駅 日本橋(日本国道路元標・高札場跡・魚河岸跡)〜安藤広重旧居跡〜京橋(江戸歌舞伎発祥の地)〜旧京橋擬宝珠〜銀座発祥の地〜芝大神宮(だらだら祭りで有名)〜増上寺(徳川家菩提寺)〜金杉橋〜 |

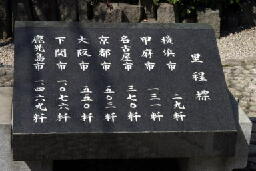

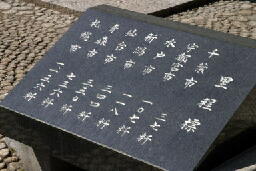

| 日本橋の袂にある道路元標・里程標と背景の日本橋三越 |

写真 左:東京駅前八重洲通り 右:肖像と帆船が刻まれた碑 |

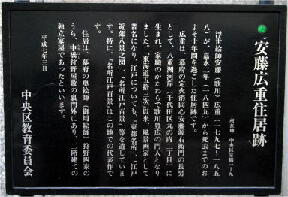

江戸時代末期の浮世絵師安藤(歌川)広重(1797〜1858)が、寛永2年(1849)から死去までのおよそ10年間を過ごした住居跡です。 |

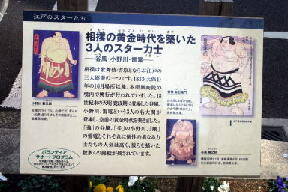

江戸歌舞伎は、上方歌舞伎役者猿若(中村)勘三郎が寛永元年(1624)に中橋南地(京橋川の南側)に猿若座(のちの中村座)の芝居櫓をあげたのが始まりといわれています。 |

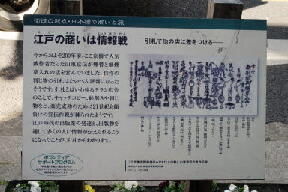

寛文4年(1664)に 京橋川の便もよいこの地に野菜を商う市ができました。この青物市場は大根の入荷がとても多かったため、俗に大根河岸といわれていました。この大根河岸市場は駒込市場、神田多町の青果市場と共に江戸で重要な青物市場でした。 |

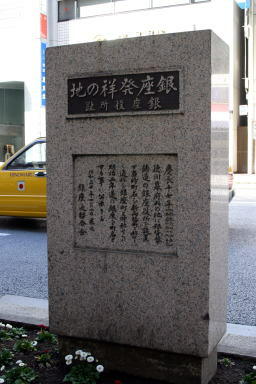

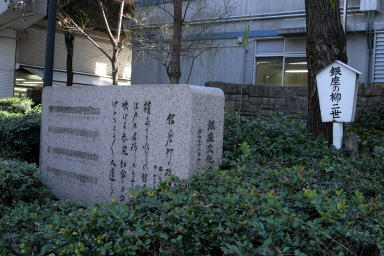

慶長17年(1612)に徳川幕府はここに銀貨幣鋳造の銀座役所を設置しました。当時は新両替町が町名でしたが、人々の間では銀座町といわれていました。 |

若葉輝く柳の横に、「昔恋しい銀座の柳・・・」で知られる西条八十作詩、中山晋平作曲による「銀座の柳」の譜面が刻まれた碑があります。現在の柳は二世です。 |

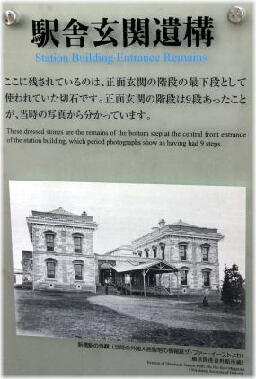

「汽笛一声新橋をはや我(わが)汽車は離れたり」 この昔懐かしい鉄道唱歌は、明治33年5月に鉄道唱歌第1集として発行されました。明治5年に開業した新橋駅は大正3年の東京駅の開業までは東海道本線の起点でした。 旧新橋駅跡は国の史跡となり、開業当時の駅舎を再現した「旧新橋駅停車場」が建設されました。二階建ての建物の中には鉄道の歴史に関する展示室が設けられています。建物の裏側には、鉄道の起点となった「0哩標」が当時の位置に再現、設置され、当時のレールが10メートルほど敷かれています。 「鉄道の日」は明治5年10月14日の鉄道開業日を記念して設けられました。 |

|