|

|

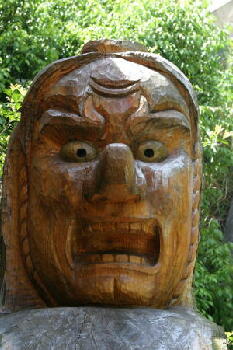

熊野神社は、平安時代の創建といわれ、熊野権現(紀州)を勧請し、この地の権現山に祀られました。「権現さま」として近在の人々から親しまれていました。後に江戸時代になってから近くにあった金蔵院に移転、祀られていました。明治政府による神仏分離令によって金蔵院から分離され、現在地に移りました。 境内には火消しの「神奈川一番組」の記念碑があり、鳥居の両側には立派な狛犬が「阿吽の表情」で建っています。また、境内には神奈川宿の大火、関東大震災、太平洋戦争の戦災と三度の大火を生き抜いてきた「火伏せのいちょう」があります。 |

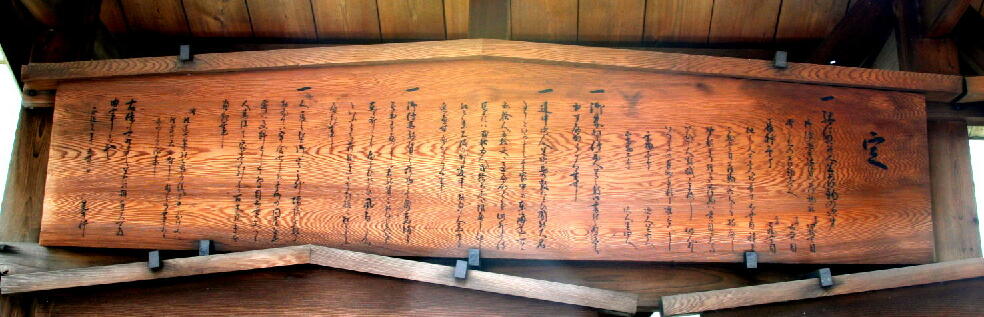

高札場は徳川幕府が定めた法令、禁令などを一般町民に周知徹底させるため設けられた重要な掲示板でした。 この高札場は、滝の川の橋の袂にあった神奈川町本陣(石井本陣)の近くに置かれてありました。現在の神奈川県警察署西側付近です。道路拡幅工事などにより近くの神奈川地区センター前に復元されています。 |

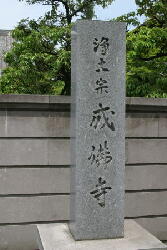

浄土宗・成佛寺。 鎌倉時代の創建といわれています。当初は神奈川本陣近くにありましたが、三代将軍徳川家光が上洛の折り宿泊する施設を建てるために現在地に移転しました。幕末の1859(安政6)年の横浜開港の際には、この成佛寺はアメリカ人宣教師の宿舎にあてられました。この時に本堂を住居にしていたのが医者のヘボン博士でした。ローマ字のヘボン式表記法を考案した人物として知られています。また、わが国初の和英辞典を著し、明治学院を創設するなど教育近代化に多大な功績を残しました。 |

浄土宗・慶運寺。 室町時代の創建といわれます。成佛寺の北側に位置する慶運寺は、幕末の横浜開港時はフランス領事館として使用されていました。また、1868(慶応4)年の大火で焼失した浦島伝説を持つ浦島院観福寿寺を併合したので浦島寺といわれています。亀の台座を持った観音石塔が門前に建ち、浦島伝説にまつわる観音像などがこの寺に残されています。 |

また、この井戸の水は本陣に宿泊する将軍の茶の湯用として献上したともいわれています。 |

曹洞宗・宗興寺。 横浜開港当時にアメリカ人宣教師で医者であったヘボン博士が施療所(診療所)を開いた場所がこの寺でした。本堂の横には「ヘボン博士施療の地」の碑が建立されています。 |

慶長6年(1601)、東海道に宿駅・伝馬の制が定められたとき、市域では神奈川、保土ケ谷の二宿(戸塚宿はその後の設置。)が設けられました。 神奈川宿は、滝の橋をはさんで、東の神奈川町、西の青木町に本陣ができ、神奈川は石井家(源左衛門)、青木は鈴木家(源太左衛門)が任命されました。神奈川町本陣跡は、現小野モータースあたり、青木町本陣跡は、現横浜銀行中央市場支店あたりです。 本陣は、幕府より指定された大名・久家・役人などの宿泊・休憩する施設です。 (下の案内板より引用) |

曹洞宗・本覚寺。 臨済宗を開いた栄西の創建といわれます。戦国時代には度重なる戦により寺は荒廃の極に達しましたが、1532(天文元)年に曹洞宗の寺として再興されました。 寺は青木橋を渡った丘の上にあります。山門脇にはアメリカ領事館跡を示す石碑と樹齢200年を超すスダシイがあります。ここを領事館として選んだのはハリスでした。その時、山門を白ペンキで塗りました。これが我が国でのペンキ塗装の始めといわれています。 領事館跡の碑の横に「岩瀬肥後守忠震」の顕彰碑があります。岩瀬は幕末の三傑と呼ばれた幕臣で、開国を推し進め、難航のした日米通商条約の交渉をまとめ調印にこぎつけ、横浜海港に尽くしました。しかしながら大老井伊直弼と激しく対立してしまい、左遷の苦渋を味わい、明治の新しい時代を目にすることなく他界しました。 |

横浜開港のころはイギリス領事館として使われました。 |

平安時代末期の創建といわれます。後に琴平神社を合祀したことにより現在の名前になりました。 日本橋から数えて7里目の一里塚。当時は参道の入り口に一里塚がありました。 |

この袖ヶ浦の地は眺めがとても良く、江戸時代には茶店が軒を並べたといわれます。 往時には数十軒あったという茶店は、現在は「文久三年 田中家」の看板が板塀下げられている、ここだけになってしまったそうです。 ここは台町の坂道の途中にあります。板塀のコンクリートの土台部分の造りを見れば坂道の様子がうかがえます。 |

|