| |||||||

| |||||||

■今回の道程 (約10㎞) (私の万歩計約26,200歩) JR品川駅前〜八ツ山橋〜品川宿〜荏原神社〜長徳寺〜天妙国寺〜品川寺(江戸六地蔵)〜涙橋〜鈴ヶ森刑場跡〜磐井神社〜アートホテルズ大森(昼食)〜梅屋敷跡〜六郷神社〜止め天神〜川崎宿〜JR川崎駅 |

→

→

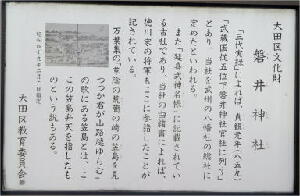

また「延喜式神名帳」に記載されている古社であり、当社の由緒書によれば、徳川家の将軍もここに参詣したことが記されている。 万葉集の「草陰の荒簡簡の崎の笠島を見つつか君が山路越ゆらむ」の歌にある笠島とは、ここの笠島弁天を指したものという説もある。 (案内板より) この神社は「磐井の井戸」、「鈴石」、「烏石」などで知られています。 神社前の歩道には前述の「磐井の井戸」跡があります。言い伝えによると,善人が飲めば清水で,悪人が飲むと塩水になるという井戸だったそうです。 また、鈴石は転がすと鈴の音がするというので江戸初期の頃に有名になりました。鈴ヶ森の地名はこの話からきたともいわれています。 |

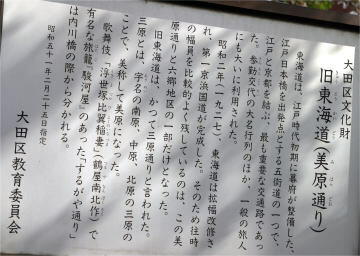

1927(昭和2)年、東海道は拡幅改修されて第一京浜国道が完成しました。このため往時の拡幅を残しているのが、この美原通りと六号地区の一部だけとなりました。 この辺りの旧東海道は三原通りといわれていました。三原とは字名の南原、仲原、北原の三原のことで、美称して「美原」になりました。 歌舞伎「浮世塚比翼稲妻」(鶴屋南北作)で有名な旅籠「駿河屋」のあった「するがや通り」は内川橋の際から分かれました。 |

→

→

→

→

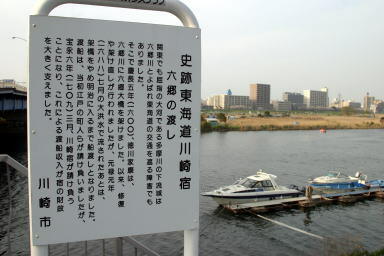

元禄元年(1688)七月、大洪水がおきました。橋は跡形もなく流されました。以来、架橋はやめ、明治に入るまで渡船による交通が続きました。現在は多摩川の名称になり、船着場の下流位置に「新六郷大橋」が架けられています。往時を偲ぶものは残っていませんが、大橋の欄干に渡船の飾りが施されているのがその証でしょうか。 |

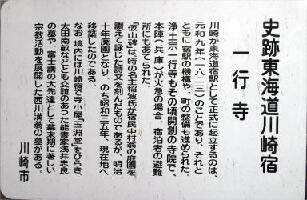

本陣(兵庫)が火災などの場合、宿泊者の避難所にあてられていました。 境内にある「仮山碑」は、時の名主稲浪氏が宿民中村翁の庭園を讃えて詠じた詩文を刻んだものです。また、川崎宿で寺子屋「玉淵堂」をひらき、太田南畝などと交誼のあった能書家浅井忠良の墓などもあります。 |

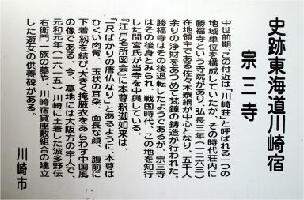

墓地には大阪方の牢人で、1615(元和元)年川崎に土着した波多野伝右衛門一族の墓や川崎宿の遊女の供養碑などがあります。 |

| |||||||

| |||||||