|

|

■今回の道程 (約10㎞) (私の万歩計約26,200歩) JR品川駅前~八ツ山橋~品川宿~荏原神社~長徳寺~天妙国寺~品川寺(江戸六地蔵)~涙橋~鈴ヶ森刑場跡~アートホテルズ大森(昼食)~磐井神社~梅屋敷跡~六郷神社~止め天神~川崎宿~JR川崎駅 JR品川駅前~八ツ山橋~品川宿~荏原神社~長徳寺~天妙国寺~品川寺(江戸六地蔵)~涙橋~鈴ヶ森刑場跡~アートホテルズ大森(昼食) |

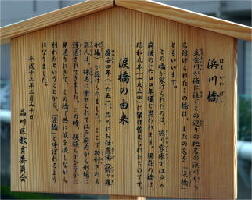

東海道一番の宿場として栄えた品川宿ですが、八ツ山は宿の中心から離れていたため寂しいところでした。江戸時代中ごろになると近くにある御殿山とともに桜の名所として知られるようになりました。 八ツ山の名は、この地が武蔵野台地の突端にあって海岸となっていました。そこに八つの州があったために「八ツ山」といわれていました。 |

将軍家光「海近くして東(遠)海寺とはこれ如何に」 和尚沢庵「大軍を率いても将(小)軍と言うが如し」 |

1862(文久2)年、品川御殿山への英国公使館建設に際して、攘夷論者の高杉晋作や久坂玄瑞らは、この相模屋で密議をこらし、同年12月12日夜半に焼き討ちを実行しました。 幕末の歴史の舞台となった旅籠屋です。後に「さがみホテル」となりましたが、現在ではマンションとなり一階にはコンビニエンスストアが入っています。 20060404* |

利田神社近くにある灯台のモニュメント。 近くには品川浦の屋形船の発着場があります。 |

2000(平成12)年、品川区立品海公園改修により旧東海道に面した一角に街道松の植樹、里標柱の設置するなどして整備されました。 20060404 |

(以下略 「一心寺之由来」より) 成田山の分身といわれる不動明王を祀り、昔から「品川のお不動さま」として親しまれ、延命・商売の守り神と崇められています。「東海七福神」の寿老人に指定されています。 20060404* |

「品川の虚空蔵さま」と親しまれる虚空蔵菩薩があります。4月と11月の7日が例大祭です。毎月7のつく日には縁日で賑わいをみせます。 「東海七福神」の布袋さまに指定されています。 |

品川宿は当初北品川・南品川の二宿構成でした。のちに善福寺、法善寺の門前町、人口増による新しい町を併合した形で「歩行新宿」が、徳川幕府から許されました。これにより品川宿は三宿構成になりました。 また桜の御殿山、紅葉の海晏寺、潮干狩りの袖ヶ浦が周辺にあり、江戸の行楽地としても大いに賑わったようです。 この品川宿の本陣跡は、現在は「品川区立聖蹟公園」として区民の憩いの場となっています。本陣屋敷を明治天皇が休憩の行在所として使用したことから公園名に「聖蹟」の文字が付けられています。 |

言い伝えによりますと源頼義・義家親子が奥州下向途中に戦勝祈願に神馬を奉納したといわれ、鎮守として信仰を集めました。毎年六月に行われる例大祭は、「河童まつり」として知られています。 「東海七福神」の恵比寿さまに指定されています。 |

江戸時代には別名「境橋」とも呼ばれていました。 なお、八ツ山橋は明治時代、鉄道敷設に伴い架けられた鉄道跨線橋で、河川に架けられる橋とは異なります。 |

→

→  →

→

歌舞伎「与話情浮名横櫛(よわなさけうきなのよこぐし)」に登場する、「斬られ与三郎」と「お富」、剣客伊藤一刀斎、お祭佐七などの墓があります。 |

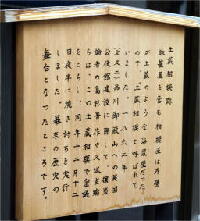

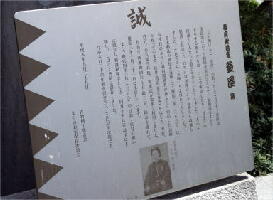

南品川宿にあった建場茶屋「釜屋」のあったところです。東海道の旅人は、ここで休息や見送り・出迎えの人たちと食事をしたり宴会を開いたりしました。とても繁盛したようです。のちには本陣のような構えの建物に改築しました。それで巷間では「本陣」と呼ばれたりしました。 1867(慶応3)年10月に新撰組の副長である土方歳三が隊志を連れて休息に来たことが記録に残っています。また、1868(慶応4)年1月の鳥羽・伏見の戦いに敗れた新選組隊志たちは、同月15日に品川に上陸し、しばらく釜屋に滞在しました。 20060404* |

1652(承応元)年に徳川第4代将軍、家綱からこの地を拝領して堂宇を建立しました。むが寺を再興しました。この寺は弘法太子が水月観音を安置した観音堂が始まりといわれています。 1708年に造立された地蔵菩薩座像は江戸六地蔵の第1番になっています。 なお、この寺の梵鐘は1867(慶応3)年のパリ万国博覧会に出品され、その帰途に行方不明になり、大騒ぎになりました。長い間不明でしたが、ジュネーブのアリアナ博物館にあることが判り、1930(昭和5)年に返還されました。 |

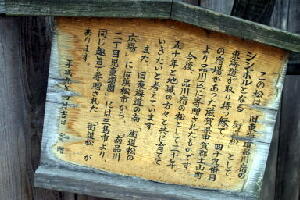

1651(慶安4)年、品川宿内にお仕置き場(鈴ヶ森刑場)が設けられました。江戸の各地から罪人が鈴ケ森刑場へ裸馬に乗せられ、護送されてきました。密かに訪れる家族親類縁者と罪人が、言葉を交わすこともなく涙を流して永遠の別れをしたといわれています。いつしか「涙橋」といわれるようになりました。 |

由比正雪の乱に加担した丸橋忠弥が処刑者第一号となり、白井権八、八百屋お七などもこの刑場で処刑されました。現在も火炙台や磔台の礎石、首洗い井戸などが残っています。 また、隣接して日蓮宗大経寺があり、大きな「髭題目の碑」が目につきます。 20060405* |

|