| |||||||

| |||||||

�@�i�q�ۓy���J�w�c���D��`�������W�`�{�w�Ձi�y���Ɓj�`�ꗢ�ːՁ`�O��_�Ё`�������`������i�]�˂��ŏ��̓�j�`�����ˁ`��щƁ`���ؒn���`�Ėݍ�`�i�Z�ꗢ�ːՁ`��ǐe������ˁ`�ܑ��v���`�]�˕����t�Ձ`�ꗢ�ːՁ`�g�c�勴�`�P�����`�c�i�q�˒ˉw |

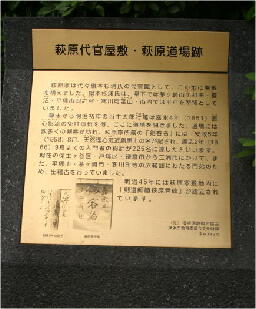

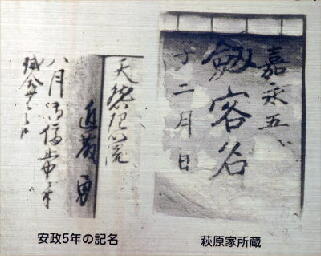

�@�����Ƃ́A���˂̗̎�ł��鐙�Y�z�O��̑㊯�E���X�߂܂����B1851(�Éi4�j�N�A�s�Ă��]�˂Ō��p�E���S�e���j�̖Ƌ��F�`�ƂȂ�A���̒n�œ�����J���܂����B �@��������ɂ́A�����̖����q���K��Ă��܂��B���S�V�R���̋ߓ��E(�O��ڌp���A��ɐV��g�����ƂȂ�)���A1858�i�����T�j�N�W���ɑ��������ɖK��Ă��܂��B�����Ƃɕۑ�����Ă���u���q���v�ɂ́u�������~���ɕt�������V��v�Ƌߓ��E�̒��M���c����Ă��܂��B���݂����q���̕����Z��ł���Ƃ������Ƃł��B |

�@�@

�@�@

�@���ؗ���ɂ͖����̉��O�݂钃�X������A�ƂĂ�������Ă����Ƃ����܂��B���̒��X�i�����F���ꉮ�j���c��ł����̂���щƂł����B���݂����q���̕����Z��ł���Ƃ������Ƃł��B |

�@�������猠����̒����⓹������A�ɂ₩�ȉ������b�������ƕ������Ƒ��͍��̍����ł��鋫�i���������j�ɒH�蒅���܂��B���́u���������V�v�L��͓��H�g�������ɔ����č���܂����B |

�@�ߔN�܂Ŏ����ɂ��Ĕ��Â������Ƃ����Ėݍ�͐ؒʂ��ƂȂ��Ă��܂����B��n�J���⓹�H�g�������H���Ȃǂ��s���A�����̎Ζʂ͑��ɕ����Ă܂����A�E���͕������݂����܂����B�̂̎p�͏����Ă��܂����悤�ł��B �@����I���Ďb�������ƑO���ɁA�i�Z�i���Ȃ́j�ꗢ�˂�������悤�ɂȂ�܂��B |

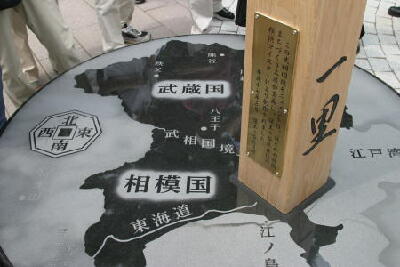

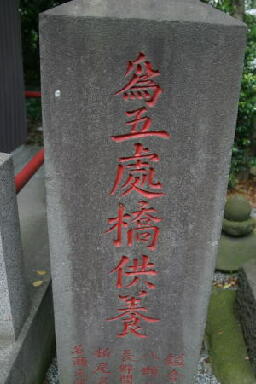

�@�]�˓��{������X�Ԗڂ̂��̕i�Z�ꗢ�˂́A�����ԕ��u�������ߎ����������Ă��������Ƃ����X�ɂȂ��Ă��܂����A���E�̒˂������̂܂c���Ă���̂͐_�ސ쌧�ł͂��������ƂȂ��Ă��܂��B���̂��ߌ��̎j�ՂɎw�肳��Ă��܂��B �@���̒˂ɂ��ڈ�Ƃ��đ傫�ȉ|������܂����B���ł��˂̒��S�ɂ��̍��{���c���Ă��܂��B�˂̑傫���́A��16.5���[�g���l���̍L��������܂��B�i�Z���̒˂́A���ł��قƂ�Ǔ����̎p�ŕۑ�����Ă��܂��B�R���c�O�Ȃ��Ƃɕ��ˑ��́A�˂̈ꕔ����Ă��܂��A�㕔�͈ꗢ�ˌ����ɂȂ��Ă��܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���E2006-11-19�j |

�@������-�Ėݍ�-�i�Z��ƍ��፷�̑傫�������͍]�˔����̗��l�ɂƂ��čŏ��̓�ł������ł��낤���Ƃ��A�����ł��܂����B |

�@�@���Ɖv�c�Ƃ̎�O���E�ɓ���ƊX���̖ʉe���c���p�ɁA���W���������ԑ�R�O�s�����͂���܂��B��R�O�s�����̒��ɁA����҂̓������S���F�O����u��(����)����R���v�ƋL���ꂽ����ɍ���u��R�s�����v�����u����Ă��܂��B �܂��A���O�ɂ� �@�@�@�]����R���@�@�A�E�]��R���@�@�B�������{�@�@�C�M�\�� �Ȃǂ̐Δ肪����A�����̏���q�œ��킢���݂�������̖ʉe���ÂԂ��Ƃ��ł��܂��B �@�ÓT����̑�\��̈�u��R�w��v�ł́A�]�˂��q���Ԃ̒��������ʔ���������Ă��܂��B�Ⴆ�Γ��C���̐_�ސ�h�ő呛��������A�Ƒ��ɋ��i�ɍs�����ƉR������ʂ��o�Ă��܂��B�]�˂��q���Ԃ̈�s�́A���̑�R����������̂ł��傤���B |

�@�@

�@�@

�@�@

�@�@

�@�@

�@�@

�@��ǐe���͌���V�c�̍c�q�Ō��O�̗����N����Ɠ�ؐ����ƂȂ�ъ��R�����̂��������𐬂������܂����B�̂��ɕ��Ɛ����̍ċ����u���������ɂ��֓��ɉ�����A�����̒�E���`�̂��ƂɗH����܂����B �@���q���{�̎c�}�k�����s��̈�R�����q���U�ߗ��Ă�ƒ��`�͊��q���x�����ꂸ�A�ّ��ɍۂ��āA��ǐe����1335�i����2�j�N7��23���A���q�̓������ɂ����ĎE�Q����܂����B |

�@�@

�@�@

�@���X�g�����O�̌��t�Ղ́A������܂�Ƃ��Ă��܂��������A�����A���ꂢ�ɐ�������Ă��܂��B�����́A�]�˂��喼�▋�{�v�l�Ȃǂ̈�s����������ƁA�����h��l�Ȃǂ��߁i���݂����j�p�ł��̌��t�܂ŏo�����Č}���A�h���Ɉē����܂����B |

�@���@�@���G���B �@����̐�L�d���ۉi���Łw���C���E�O���V���x�́u�˒ˏh�v�ŁA��̒��Ɂu���߂�v�Ƃ��������̊ŔƁu���肩�܂��瓹�v�ƋL���ꂽ���W���`����Ă��܂����A���̎��ɂ͂��̓��W�ƌ����`�����Ă���Β�������܂��B |

�@�@

�@�@

�@���̎�O�����܂���Ɗ��q���ʂցA����n���ē��Ȃ�ɐi�ނƂi�q�˒ˉw�ɏo�܂��B |

�@�@

�@�@

�@���Ƃ��Ƃ͐^���@�̎��ł���܂������A1233�i�V�����j�N�e�a��l�U�O�̂Ƃ��A�������z�̑P�������C�̒�q�A���S����y�^�@�ɉ��@���܂����B |

�@�@

�@�@

�@�@

�@�@

| |||||||

| |||||||