| |||||||

| |||||||

| 第6回・今回の行程 約9㎞ 万歩計 約21900歩 JR戸塚駅‥‥〜清源院(徳川家康の愛妾お万の方の火葬跡)〜内田本陣跡〜沢辺本陣跡〜八坂神社〜冨塚八幡宮(源頼義・義家父子建立)〜上方見附跡〜原宿一里塚〜浅間神社〜諏訪神社〜東海道松並木〜清浄光寺(通称「遊行寺」。一遍開祖の時宗の総本山) |

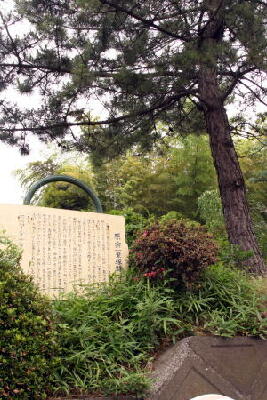

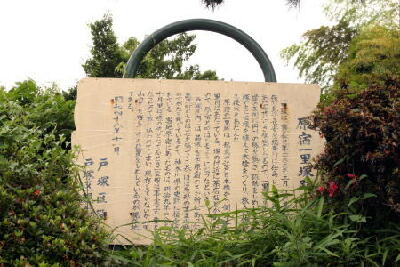

ここは日本橋から11番目の一里塚があったところです。この辺りは一里山いとわれています。道路が拡幅工事で新しくなり、削った斜面のコンクリート積み壁の上に1本の松が植えられ説明版があります。上を見ていないと見落としてしまいます。 (訂・2006-11-19) |

原宿近在の鎮守社で村内安全を祈願するために建てられました。鳥居は1776(安永5)年に造られたものです。長い参道の中ほどの右手にはシイの巨木が見られます。 |

このあたりにあった池に大蛇が住んでいて、行き交う旅人の影を呑み込むという伝説があるそうです。 |

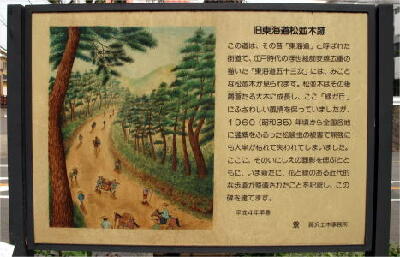

松喰い虫の被害で枯れてしまった松の代わりに新しい松、落葉樹などが植えられています。この先「鉄砲宿」バス停を過ぎたところには「旧東海道松並木跡」の碑が建てられベンチも置かれ一休みできるスペースになっています。 |

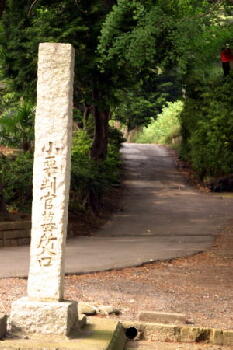

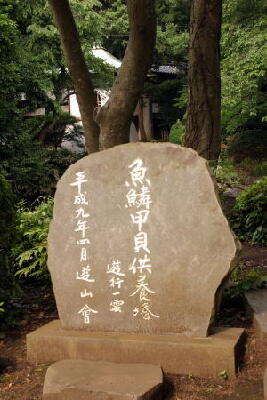

「踊り念仏」で知られる一遍上人を開祖とする時宗の総本山です。1325(正中2)年、遊行上人4世呑海が東海道に面した廃寺跡に創建したのが始まりといわれています。「遊行寺」という通称は、遊行上人の住むお寺ということからつきました。 山門の冠木門(かぶきもん)は日本三大黒門のひとつといわれています。冠木門を潜ると弥蛇48願に模して48の緩やかな段差をもつ石畳の坂道が本堂に向かって続きます。この坂道は、「いろは坂」ともいわれています。 「中雀門」は、境内で最古の建築物(1859年建立)です。寺務所の前は美しい庭が広がり、脇にある放生池では鯉などの泳ぐ姿が見られます。また6月頃には菖蒲園の花が見られます。 本堂奥手の長生院には説教節などで演じられる「小栗判官と照手姫」の判官と家来10人、照手姫の墓があります。その他由来のある建物などが多くあります。 本堂前の広場にそびえ立つ大いちょうは、樹齢約700年といわれています。高さ約31メートル、幹の太さが約6.6メートルもあり、時を経てきた樹木の生命力と美しさを誇っています。 |

小栗判官と照手姫の物語は、小栗判官と家来10人が藤沢近在で縄張りをもつ盗賊、横山大膳の家に泊まり、一計を謀られて毒酒を飲まされてしまいます。小栗判官を慕う照手姫は密かに遊行寺へ逃します。上人に助けられた小栗判官は熊野の山奥の温泉で湯治のかいあって快癒しました。苦労を重ねながら再び相模に戻った小栗判官は、横山大膳を討ったのち照手姫と結ばれました。 照手姫は小栗判官が他界したあと判官追善のため尼僧になり、長生院で余生を過ごしたともいわれています。 小栗堂裏手に小栗判官と家来10人の墓、照手姫の墓、照手姫建立の地蔵などがあります。、 |

| |||||||

| |||||||