第8回 茅ヶ崎 ~ 大磯宿2

| |||||||

| |||||||

| 第8回・今回の行程 約11㎞ 万歩計 約22500歩* 茅ヶ崎市役所前〔発〕 ~ 茅ヶ崎・南湖の左富士 ~ 旧相模川橋脚 ~ 馬入橋 ~ お菊塚 ~ 江戸城井戸枠 ~ 平塚江戸口見附 ~ 脇本陣跡 ~ 高札場跡 ~ 東組問屋場跡 ~ 本陣旧跡 ~ 西組問屋場跡 ~ 平塚の塚(地名の由来になった塚) ~ お初の墓(歌舞伎「鏡山お初」のモデルとなった) ~ 春日神社(平塚本宿の鎮守社) ~ 上方見附 ~ 高来神社 ~ 化粧坂 ~ 松並木 ~ 化粧井戸 ~ 大磯駅前交差点〔着〕 |

| むかし相模国府祭の日の夕暮、東海道を帰還途中の一之宮寒川神社の神輿を担ぐ若者たちが、ささいなことから喧嘩を起こし、馬入の若者たちが、一之宮の神輿を奪い取って馬入川の深瀬に投げこんでしまうという事件が起った。当時の馬入川は大変水量が多かった。この喧嘩で双方にたくさんの怪我人を出したが、相模国の一之宮の神輿にに対し乱暴をはたらいた馬入村の若者たちは、代官江川太郎左衛門の厳しい取り調べを受けることになり、下手人の十六名は打首断罪の判決を受けたが、処刑の日、代官はその丁髷だけを斬り落とし、打首に代えた。罪を憎んで人を憎まぬ名代官の名処置に一六人はもちろんのこと村人たちは涙にかきくれたという。 その丁髷を埋めたところに、この碑を建てたものである。 【説明板より引用】 |

| 伝承によると、お菊は平塚宿役人真壁源右衛門の娘で、行儀作法見習のため江戸の旗本青山主膳方へ奉公中、主人が怨むことあって菊女を斬り殺したという。一説によると、旗本青山主膳の家来が菊女を見染めたが、菊女がいうことを聞かないので、その家来は憎しみの余り家宝の皿を隠し、主人に菊女が紛失したと告げたので、菊女は手討ちににされてしまったが後日皿は発見されたという。 この事件は1740(元文5)年2月の出来事であったといい、後に怪談「番町皿屋敷」の素材となったという。また他の話によると菊女はきりょうが良く小町と呼ばれていたが、24才のとき江戸で殺されたといわれている。死骸は長持詰めとなって馬入の渡場で父親に引き渡された。この時父親真壁源右衛門は「あるほどの 花投げ入れよ すみれ草」と言って絶句したという。減右衛門は刑死人の例にならい墓をつくらず、センダンの木を植えて墓標とした。 昭和27年秋、戦災復興の区画整理移転により現在の立野町晴雲寺の真壁家墓地に納められている。 【説明板より引用】 |

| お菊塚はJR平塚駅近くの紅谷町公園にあります。もとは墓地で、お菊の墓がありましたが、戦後の復興区画整理で移転、墓の跡を塚として保存しています。 |

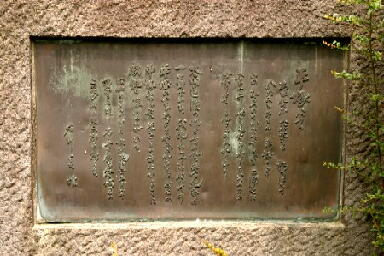

| 平塚宿江戸見附は、長さ約3.6メートル、横約1.5メートル、高さ約1.6メートルの石垣を台形状に積み頂部を土盛りし、東海道に対して直角に対をなし、両側の見附は東西に少しずれた形で設置されていました。 一般的に見附は、東海道に対して直角に位置するように設置され、土台部は石垣で固め、土盛りされた頂上部は竹矢来が組まれていました。 【説明板より引用】 |

| 文明12年(1480)6月、「平安紀行」の作者は、東海道を京都に上る道すがら、平塚の地で、この地に隠遁していて没した三浦遠江入道定可を思い起し、里人にその遺跡、墓所などを尋ねたところ、誰ひとり知る者がなかったので、「哀れてふたが世のしるし朽ちはててかたみもみえぬ平塚の里」と詠じた。 昭和32年、市制25周年にあたり、江戸城の垣石と井戸枠を東京都からもらい受身突け 台体育館入口の左側に据えたが昭和37年、平塚市民センターが建設された際、現在地に移設された。 【説明板より引用】 |

| 平塚宿の脇本陣は、享和年間(1801~03)頃の宿場の様子を描いた「東海道分間延絵図」には、西組問屋場より西に描かれていますが、天保年間(1830~44)には二十四軒町の北側のこの地に山本安兵衛が営んでいました。 【説明板より引用】 |

| 平塚宿の高札場ば、二十四軒町のこの地にありました。規模の大きさは長さ二間半(約5メートル)、横一間(約1.8メートル)、高さ一丈一尺(約3メートル)でした。 平塚宿には、平塚宿から藤沢宿、あるいは大磯宿までの公定運賃を定めたものの高札なども掲げられていました。 【説明板より引用】 |

| 東組問屋場は1651(慶安4)年に八幡新宿に増設されたものです |

| 平塚宿本陣旧蹟碑 海道宿駅の高級旅館で 徳川幕府の許可と補助を受けて設備を充実していたものを本陣といい これに次ぐものを脇本陣と呼んだ 東海道平塚宿の本陣は 代々加藤七郎兵衛と称し 現在の平塚2104番地神奈川相互銀行支店所在地に南面して建っていた。 【説明板より引用】 |

| 当時の本陣建物は総けやき造りの立派なものであったといわれています。現在は、神奈川銀行平塚支店となっています |

| 西組問屋場は東組よりも古く、1601(慶長6)年に西仲町に置かれていました。現在は、平塚市消防団第一分団詰所となっています。 |

| 江戸時代の天保十一年に幕府によって編さんされた『新編相模国風土記稿』の中に里人の言い伝えとして「昔、桓武天皇の三代孫、高見王の娘政子が、東国へ向かう旅をした折、天安元年(857)二月この地で逝去した。棺はここに埋葬され、墓として塚が築かれた。その上が平らになったので里人はそれを『ひらつか』と呼んできた。」という一節ががあり、これが平塚という地名の起こりとなりました。この事から平塚の歴史の古さが伝わります。 【説明板より引用】 |

| 「安室貞心信女、明和六年(1769)一〇月九日」と彫られている浮彫の観世音の墓石が加賀見山旧錦絵という歌舞伎で活躍する「鏡山お初」のモデル、本名「たつ」の墓であると伝えられている。 おたつは、平塚宿の松田久兵衛の娘で、荻野山中藩大久保長門守の江戸屋敷の中﨟岡本みつ女の許に奉公にあがっていた。主人みつ女が年寄沢野から侮辱を受け自害したた、ただちに、沢野を訪ねて、主の自殺した小脇差で仇を討ったという列女で、後に賞せられて年寄となったと伝えられている。 この墓の傍らには、昭和一〇年に 「義女松田多津顕彰碑 鏡山お初」の碑が建立された。 【説明板より引用】 |

| 平塚本宿の鎮守社です。もともとは海岸の近くにありましたが、津波によって倒壊したため、移転したといわれます。 鎌倉幕府の源頼朝の妻、昌子が嫡男頼家を出産するとき、頼朝は相模国の各寺社に安産祈願の神馬、札を奉納しました。この春日神社も含まれていたといわれます。 |

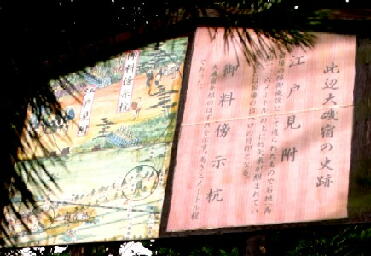

| 東海道五十三次の宿場として栄えた平塚宿の家並みは、空襲やその後の区画整理により往時を偲ぶ面影が残っていません。 宿場の西の入口であった京方見附の場所も定かではなくなりましたが、先人たちの言い伝えや歴史資料等によりこの辺りにあったものと思われます。 初代広重によって描かれた東海道五十三次平塚宿の錦絵もこの付近からの眺めのものと思われ、変わらぬ高麗山の姿に往時の風情が偲ばれます。 建設省等による東海道ルネッサンス事業の一環として、既設の碑石周辺の再整備しました。 【説明板より引用】 |

| 近在では「高麗神社」の名で通っています。神功天皇が三韓征伐から帰国後、大臣竹内宿爾の奏請により、高麗大神若光を勧請して創建したのが始まりといわれる古社です。1868(明治元)年の神仏分離令により高麗神社となり、1897(明治30)年、現社号「高来神社(たかくじんじゃ)」に改められました。 社殿は高麗山上の上宮と南東麓にある下宮に分かれ、それぞれ1801(享和元)年の再建です。高麗山、高麗神社の名は、高句麗に由来します。高句麗滅亡のあと日本には高麗人の多くが東海道沿いに移り住んだといわれています。 この高麗山麓には高句麗の王族、若光一族が移り住んだといわれています。 |

→

→

| 虚空蔵尊のお堂があり、ここに下馬標識が立っていました。このため大名行列であってもここで下馬し、東照権現の併記された高麗寺に最敬礼をして静かに寺領内を通ったといわれます。 |

| 言い伝えによりますと鎌倉時代の大磯の中心は化粧坂辺りにあったようです。このころの大磯の代表的女性である「虎御前」もこの近くに住んでいたといわれ、朝夕にこの井戸の水を汲んで化粧をしていたので、「化粧井戸」という名がつけられたといわれています。 2006-12-22訂 |

| 旅人の旅程の目安となり(江戸日本橋から十六里)、夏には日陰げ、冬には風よけとなり、小休息の場所ともなった。高さ1.8メートル程の塚の上に、海側には榎が、山側にはせんだんが植えられた。 【説明板より引用】 |

| |||||||

| |||||||