|

|

| 第9回・今回の行程 約12㎞ 万歩計 約 --歩 大磯駅前〔発〕 ~ 地福寺 ~ 小島本陣跡 ~ 尾上本陣跡 ~ 新島襄終焉の地 ~ 鴫立庵(日本三大俳諧道場のひとつ) ~ 島崎藤村旧宅(島崎藤村が晩年を過ごした地) ~ 旧東海道松並木 ~ 八坂神社 ~ 城山公園 ~ 六所神社 ~ 塩梅橋 ~ 藤巻寺 ~ 一里塚跡(江戸から18番目) ~ 松屋本陣跡 ~ 押切坂 |

| ◆虎ヶ石 曽我十郎の剣難を救った身代石。また虎御前の成長につれて大きくなったと言われる生石である。江戸時代の東海道名所記に「虎ヶ石はよき男には持ち上げられ、悪しき男には上がらず、と言う色好みの石なりと旅人をあざむく。」とある。この場所におかれていた。 (説明板より引用) |

| 延台寺近くにの国道1号線沿いにあります。この秋葉神社は大磯宿ゆかりの神社です。 ◆秋葉神社略縁起 1762(宝暦12)年1月19日大磯宿に大火があり宿場の殆どを焼失したため町役が願主となり遠州秋葉山より秋葉大権現を勧請し、同年大運寺境内に秋葉社を建立、宿場の安全を祈願した。(以下略) |

| 宮経山延台寺といいます。 仇討ち物語の決定版・・・。曽我兄弟の仇討物語はあまりにも有名です。この物語に登場するのが「虎御前」です。虎御前は、兄弟の菩提を弔うために境内に庵、「法虎庵」(ほうこあん)を結んだといわれています。虎御前ゆかりの「虎御石(とらごいし)」は法虎庵曽我堂に安置されています。毎年5月第3日曜日に開催される「虎御石まつり」には拝観することができます。 また、境内には子授け祈願の石仏、虎御前が曽我十郎との恋の成就を祈願したといわれている虎御前祈願の龍神、大磯宿遊女の墓、句碑などがあります。 |

| ◆虎御前祈願の龍神 虎御前が十郎祐成との恋の成就を祈願した龍神と伝えられている 元来は山下長者の邸内にあったものを移したとされる ◆大磯宿遊女之墓 江戸時代、宿場の遊女は人知れず無縁塚に葬られる者も多かったといいます しかし当山檀徒に縁ある遊女は当山墓地に丁重に埋葬されました ここにその女たちが眠っています (説明板より引用) |

| 東海道は東西方向に沿ってあります。このため問屋場は普通どの宿場でも「東」、「西」を付けていますが、大磯宿では「南」「北」を付けていました。この案内板も後日訂正したようです。 |

| 小島本陣は、初代は鞠木彦右衛門尉邦忠といい、小田原の北條氏に仕えていました。1590(天平18)年の豊臣秀吉軍の小田原攻めに北條氏が滅亡したため、大磯に逃れて隠れ住み、その後「鞠木」姓から屋敷主「小島四郎兵衛」の姓を借用して「小島」を名乗りました。その後大磯の名家といわれるようになりました。 のちに徳川幕府が誕生し江戸へ行き来する大名のために家を宿舎として提供していましたが、1635(寛永12)年ころから大磯宿の本陣を勤めるようになりました。しかし本陣として繁盛している時期もありましたが、外見ほど富裕ではなかったようです。これはどこの本陣も共通していたようです。 1868(明治2)年、明治天皇の京都から江戸への東行の折りには宿泊の行在所(あんざいしょ)として使われましたが、1871(明治5)年、本陣としての役目を終えた小島本陣は長い歴史の幕を閉じました。 なお、小島本陣跡は北本町のNTT西側辺り一帯で、そば屋「古伊勢屋」に姿を変えています。 |

| 正式には「真言宗船着山地福寺」といいます。 837(承和4)年の創建といわれています。 山門を潜ると左手の樹齢を重ねた臥竜梅の下に作家島崎藤村・妻静子の墓があります。大小の枡形の中に小石を敷き詰め、御影石の台座の上に細長い墓標石が立っています。二つの墓標石には「島崎藤村墓」、「島崎静子墓」と刻まれています。文豪夫妻のお墓にしてはとても質素なものです。この墓地は建築家谷口吉郎(小諸市にある「藤村記念館」の設計者)が設計したものです。 |

| 尾上本陣は南本町地福寺入口の中南信用金庫本店敷地付近一帯にありました。同敷地内に記念碑「大磯小学校発祥の地」が建立され、側面に「尾上本陣跡」と刻まれています。 |

| 石井本陣は3軒の本陣の中でもっとも早く幕末以前に閉じました。このため古文書などの資料がほとんど残っていないそうで、詳しいことは判っていないということです。 |

| 新杵は明治24年創業で虎子饅頭、西行饅頭が有名だそうです。 |

| 明治18年、初代軍医総監松本順の尽力によりわが国最初の海水浴場として大磯海水浴場が照ヶ崎海岸に開設されました。 |

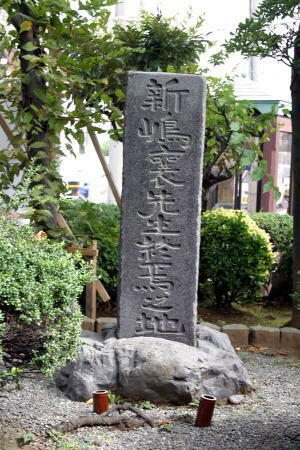

| ◆新島襄終焉の地 明治の先覚的教育者新島襄は、1843年2月12日(天保14年1月14日)江戸神田の安中藩邸内で、藩士新島民治の長男として生まれた。 その当時は、近代日本の黎明期に当り、新島襄は憂国の至情抑えがたく、欧米先進国の新知識を求めて1864年(元治元年)函館から脱国して米国に渡り、苦学10年キリスト教主義教育による人民教化の大事業に献身する決意を抱いて1874年(明治7年)帰国、多くの困難を克服して、1875年(明治8年)11月29日京都に同志社英学校を設立した。 その後宿願であった同志社大学設立を企図して東奔西走中病にかかり、1890年(明治23年)1月23日療養先のここ大磯の地百足屋旅館で志半ばにして47歳の生涯を閉じた。 (説明板より引用) |

| 東海道でおいしい蒲鉾の店と知られ、特に薩摩揚げが好評のようです |

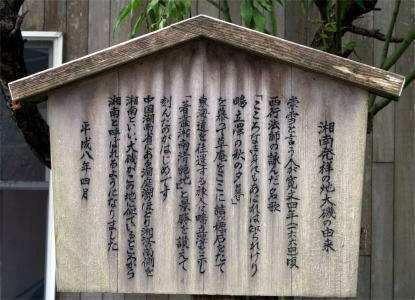

| ■湘南発祥の地大磯の由来 崇雪と言う人が寛文四年(1664)頃西行法師の詠んだ名歌 「こころなき身にもあはれは知られけり鴫立澤の秋の夕暮」 を慕って草庵をここに結び標石をたて東海道を往還する旅人に鴫立澤を示し「著盡湘南絶地」と景勝を讃えて刻んだのがはじめです。 中国湖南省にある洞庭湖のほとり湘江の南側を湘南といい、大磯がこの地に似ているところから湘南と呼ばれるようになりました。 (説明板より引用) |

| ■鴫立庵 (しぎたつあん) 「湘南発祥の地」の碑を過ぎ、上方方面に東海道を歩くと左側にあります。庵の前を流れる小川を「鴫立沢」といいます。西行法師が陸奥に向かう旅のおりに、 こころなき身にもあはれは知られけり鴫立澤の秋の夕暮 の歌を読んだところといわれています。 この庵は、1664(寛文4)年に小田原の崇雪という人物が隠居するために草庵を結んだのが始まりで、五智如来像を安置して俳句・茶道を楽しむ風雅な日々を過ごしました。1695(元禄8)年江戸の俳人、大淀三千風が庵に入り、第1世庵主となりました。堂などを建て庭内を整え、さらに西行上人像を安置して俳諧道場を開きました。今日まで庵主には俳人を迎えて「鴫立庵」の灯を守り続け、京都府にある落柿舎(らくししゃ)、滋賀県にある無名庵とともに日本の三大俳諧場の一つといわれています。 町中、しかも国道沿い。敷地内の堂や句碑などに囲まれていますとこの静寂の世界にに心が洗われる思いです。時を忘れて佇んでいたいところです。なお、毎年3月の最終日曜日には「西行祭」が行われているということです。 法虎堂には、虎御前が19歳だった頃の姿を写した座像が、円位堂には西行法師の座像が安置されています。 |

| 東海道から狭い路地に入り住宅の立ち並ぶ一角に、質素な平屋建ての家が島崎藤村の旧宅です。当時の一般的な貸家に比べ、玄関が広く書斎が設けられているなど「特別仕様」のように感じられます。 島崎藤村は、多くの人に知られる日本を代表する有名な作家で、代表作として「破戒」、自伝的小説である「新生」などがあります。毎年正月に行われる大磯の伝統行事「左義長」(日本の正月の伝統民俗行事であるどんと焼き)を見物して大磯が気に入りました。 1941(昭和16)年春からこの家を借りて、小説「東方の門」を執筆をはじめました。1943 (昭和18)年8月脳溢血に倒れ、71歳の生涯を閉じました。 |

| 大磯は東海道の宿駅として大いに発展しましたが、今日では当時の姿を伝える遺稿はほとんど残っていません。化粧坂(第8回で紹介)と伊藤博文の旧居である◆浪閣辺りの街道沿いの松並木で当時の面影を見ることができます。 ◆東海道の松並木 江戸時代、幕府は東海道を整備して松並木、一里塚、宿場をもうけ交通の便を良くしたので、参勤交代の行列、お伊勢参りなどに広く利用されました。 松並木は、今から約400年前に諸街道の改修のときに植えられたもので、幕府や領主により保護され約150年前ころからはきびしい管理のもとに、立枯れしたものは村々ごとに植継がれ大切に育てられてきたものです。 この松並木は、このような歴史をもった貴重な文化遺産です。 (説明板より引用) |

| 京都にある八坂神社の末社で、地元の人々には御天王として信仰ををあつめています。牛頭天皇を祀り疫病除け、五穀豊穣のご利益があるといわれています。鳥居の掲額には「八阪」と刻まれています。 |

| 正式には「県立大磯城山公園」 (けんりつ おおいそ じょうやま こうえん) といいます。この地には山城がありました。明治時代になって三井財閥本家の別荘地となりました。公園となった今は頂上部には見晴台・休憩所ができ、湘南の海を見渡すことができ、人々の憩いの場所として親しまれています。 |

| 江戸・日本橋から17番目の一里塚です。松並木は残っていますが、一里塚としては標柱が立っているだけです。 |

| 718(養老2)年の創建といわれる古社です。1192(建久3)年に源頼朝の、1252(建長4)年には宗尊親王の神馬が奉納されたと言い伝えられています。また 1544(天文13)には小田原北条氏が65貫文、1591(天正19)には徳川幕府が50石の社領を寄進しています。 毎年5月5日に行われる例祭は、相模の一宮寒川神社、二ノ宮川◆神社、三ノ宮比々多神社、四ノ宮前鳥神社、五ノ宮八幡神社の神輿が勢揃い、五穀豊穣・国家安泰を祈る「国府祭」として行われ有名です。 |

|