| |||||||

| |||||||

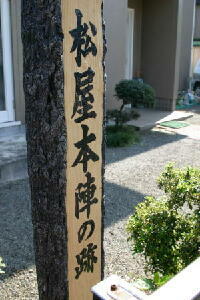

| 第9回・今回の行程 約12㎞ 万歩計 約 --歩 大磯駅前〔発〕 〜 地福寺 〜 小島本陣跡 〜 尾上本陣跡 〜 新島襄終焉の地 〜 鴫立庵(日本三大俳諧道場のひとつ) 〜 島崎藤村旧宅(島崎藤村が晩年を過ごした地) 〜 旧東海道松並木 〜 八坂神社 〜 城山公園 〜 六所神社 〜 塩梅橋 〜 藤巻寺 〜 一里塚跡(江戸から18番目) 〜 松屋本陣跡 〜 押切坂 |

| 正式には「真言宗梅澤山藤巻寺等覚院」といいます。藤巻寺といわれる ことがあります。 山門を入って左手の薬師堂前には二宮町指定天然記念物の古木の藤 があり、その横にある鐘楼の鐘も二宮町指定の重要文化財となっていま す。 |

| ◆フジ このフジは古くから有名で、元和9年(1623)将軍家光上洛のおり、当地に駕籠を止めてフジの花をご覧になったと伝えられています。また、寛文の頃仁和寺宮が関東に下向されたとき、フジの花をご覧になり、「藤巻寺」の別号を与えられたとも伝えられています。 永く旅人からも関心をもたれ、他の文学書にも記されている木です。 ◆梵鐘 高さ 101㎝ 口径 外60㎝ 内45㎝ もと吾妻社の別当坊・千手院にあり明治のはじめ当等覚院に移されたと伝えられている。 寛永8年(1631)の銘があり、町内に現存する最古の梵鐘です。 鐘鳴音は清澄でみの響きもまた格別によい。 (説明板より引用) |

| 江戸より十八里の一里塚がありました。当時はこの辺りには茶屋が軒を連ね、街道の南側は榎並木、北側は欅並木になっていたそうです。残念ながら当時の面影を見いだすことはできません。 |

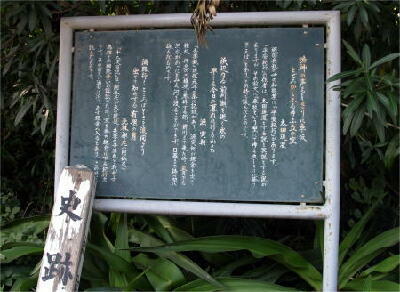

| この松屋本陣は、大磯宿と小田原宿の間の宿にあります。 松本本陣は、将軍をはじめ幕府要人、大名、旗本、門跡などが道中の休憩所として使われていました。宿泊を目的としないため宿泊用の施設はありません。このため「松屋茶屋本陣」ともいわれていました。 |

■

■

| 松屋本陣跡を過ぎ、押切坂を下り始める右側の一角に、雑草が繁るなかに小さな双体像の「茶屋町道祖神」があります。うっかりしているの見逃してしまいそうです。 |

| 国道1号線「川匂神社」信号手前を旧東海道に入り一里塚跡から松屋本陣跡を経て下る坂が「押切坂」です。 坂を下りきった先を流れている中村川は、昔は大雨などで砂丘を押切り流域を変えてしまうことが度々あったことから、俗に「押切川」ともいわれたようです。 |

| 太田道潅、源実朝、阿仏尼が詠んだ和歌が解説付きで案内されています。 鳴神の声もしきりに車坂 とどろかしふるゆふ立の空 太田道潅 浜辺なる前川瀬を逝く水の 早くも今日の暮れにけるかも 源 実朝 浦路行くこころぼそさを浪間より 出でて知らする有明の月 小林禅尼 (阿仏尼) |

緩やかな坂を上りきるとJR国府津駅が間近に・・・。画面左は西湘バイパスです。この先左に下り、西湘バイパス橋脚下で休憩に。 |

| |||||||

| |||||||