|

|

| 第10回・今回の行程 約9㎞ 万歩計 約 20700歩 国府津駅前〔発〕 ~ 真楽寺(親鸞上人ゆかりの寺)~ 19番目の一里塚 ~ 菅原神社 ~ 松並木 ~ 連歌橋 ~ 酒匂川 ~ 新田義貞首塚 ~ 上杉龍若丸墓 ~ 江戸口見附跡(小田原宿の東の玄関口)・20番目の一里塚 ~ 北条稲荷 ~ 松原神社 ~ 明治天皇宮ノ前行在所(本陣・清水金左衛門宅跡)~ 高札場跡 |

| 親鸞上人の草庵跡です。布教のために7年間、庵を結んだ跡である御勘(おすすめ)堂の碑が建ってます(詳しくは真楽寺を参照) |

寺伝よると聖徳太子が天台宗の寺として開いたといわれています。後に関東を主に布教をしていた親鸞は、この地にも度々訪れては人々に浄土宗の教えを説いていました。これが縁で天台宗から浄土真宗に転じたようです。 1232(貞永元)年、親鸞は京都へ行く途中、国府津で人々から請われ7年にわたり滞在して教えを説いて回りました。 |

人からは「お天神さん」と言われ親しまれています。 境内には曽我兄弟が父の仇である工藤祐経を待ち伏せする際に身を隠 したという、言い伝えのある「曽我兄弟隠石」があり、碑が建っています。ま た椋の大木があります。 ◆菅原神社 国府津の天神さんで知られ、一月の初天神、四月の例大祭、十二月の納 めの天神には露店が境内を埋める。 また、進学、学業成就、試験合格の神として入学受験者をはじめ多くの参 拝者で賑わっている。 本殿には、天照皇大神ほか四柱の神を合祀し、諏訪社、稲荷社の境内 社がある。 多くの奉納石造物が並ぶ境内の一角に、曽我兄弟の隠れ石と言われる 大石がある。兄弟が父の敵工藤祐経の鎌倉へ向かう行列を、この大石に 隠れて待ち受けたが、警護が厳しく涙を呑んで見送ったと言われている。 (説明板より引用) |

| ◆「撫で牛」の由来 自分の体で治してもらいたいころを撫でたあと菅公の使いである牛の坐像を撫でると霊験があるという習俗があります 又福運願望成就にも霊験があるという習俗があります 由来・説明のパンフレットは社務所にありますのでご希望の方はお持ち帰り下さい。 ◆茅輪 この茅輪をくぐると知らずのあいだに実についた罪や穢れが取り除かれると言われています 茅輪をくぐって身体を清め招福除災を祈りましょう なおこの茅輪は毎年夏の諏訪社例祭に作りかえられます (いずれも説明板より引用) |

小田原市小八幡にあった一里塚跡です。街道の両側に高さ2間、幅6-7間ほどの塚で松が植えられていたようです。現在では何の遺構もありません。また正確な位置も判っていません。 |

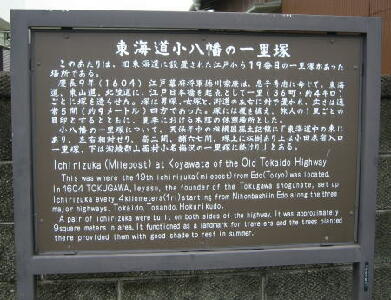

| ◆東海道小八幡の一里塚 このあたりは、旧東海道に設置された江戸からの19番目の一里塚があった場所である。 慶長9年(1604)江戸幕府将軍徳川家康は、息子秀忠に命じて、東海道、東山道、北陸道に、江戸日本橋を起点として一里(36町、約4キロ)ごとに塚を造らせた。塚には男塚、女塚と、街道の左右に対で置かれ、広さは通常5間(約9メートル)四方であった。塚には榎を植え、旅人の1里ごとの目印とするとともに、夏季における木陰の休息場所とした。 小八幡八幡の一里塚について、天保年中の相模国風土記稿に「東海道中の東にあり、左右相対せり、高二間、舗六七間、塚上に松樹あり上は小田原宿入口一里塚、下は淘綾郡山西村小名梅沢の一里塚に続けり」とある。 (説明板より引用) |

この日は檀家の法要が営まれていたため拝観は出来ませんでした。境内の大いちょうはとても見事なものでした。 |

文永11年5月12日、日蓮聖人が、鎌倉から身延山に向かう途中、酒匂川の増水で川越出来ず難渋していると地蔵堂で老翁の手引きで堂内に入ると堂守の飯山入道夫妻が地蔵尊のお手引きでしょうと暖かく迎えました。これか縁で法華経信仰に改宗したといわれます。 境内の御手引地蔵堂は昭和三十七年に再建され、毎年五月の母の日には盛大な祭典が行われるそうです。 |

|