| |||||||

| |||||||

| 第10回・今回の行程 約9㎞ 万歩計 約 20700歩 国府津駅前〔発〕 ~ 真楽寺(親鸞上人ゆかりの寺)~ 一里塚 ~ 菅原神社 ~ 松並木 ~ 連歌橋 ~ 酒匂川 ~ 新田義貞首塚 ~ 上杉龍若丸墓 ~ 江戸口見附跡(小田原宿の東の玄関口)~ 北条稲荷 ~ 松原神社 ~ 明治天皇宮ノ前行在所(本陣・清水金左衛門宅跡)~ 高札場跡 |

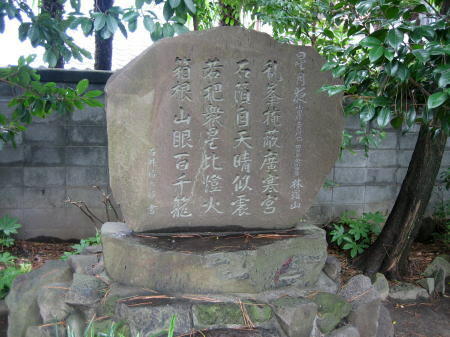

酒匂川の渡しは、東海道五十三次道中の難所の一つで、古くは船渡しが行われていたが、延宝二年(1674)船渡しが禁止されて、徒渡(かちわたり)制が施行され 、冬の時期を冬川と言い仮橋を架けて往来したが、夏の時期は夏川と称し橋を架けないので必ず手引で肩車、蓮台(れんだい)など有料で川越人足などの力を借りて渡らなければならなかった。この制度は明治四年(1871)に廃止された。 (碑文より引用) |

家臣の宇都宮泰藤は、主の首を奪い取り故郷の上州に持ち帰ろうとしました。しかし病に倒れ念願かなわずこの地に主の首を懇ろに葬りました。宇都宮泰藤は病が回復することなくこの地で没したといわれます。 |

暴風の高波に見舞われて社殿などが全壊したため、1613(慶長18)年に、現在地に移転したと記されています。「星月夜ノ井戸」もその後現在地に移されたということです。 |

後北条氏時代の小田原城の大外郭は、総曲輪、総構、総堀などと称されており、小田原城の一大特徴であった。「北条五代記」などによれば、めぐり五里と称されて、城下町を包囲する外郭の周囲は五里(約20キロ)にもおよぶ雄大なものであると記されている。この大外郭によって、天正十八年(1590)の豊臣秀吉の小田原攻めに際しても、百余日の攻撃にも耐えたのである。その後、小田原城主となった大久保相模守忠隣が、ただちに徳川家康によって破却され、多くはその姿を失われたが、ここは破却をまぬがれた遺構である。 この土塁は、外側に渋取川を配し堀としている。現在、後北条氏時代の外郭遺構のうち、残されている者で、低地遺跡としては、早川口二重遺構とともに貴重な遺跡で、昭和三十四年国の史跡に指定されている。 (説明板より引用) |

また、江戸よりちょうど20里になり、当時はやや海よりの場所に一里塚が設けられていました。 |

→

→  →

→

| 小田原の北条氏四代目北条氏政が父氏康の死は老狐の祟りではないのかと疑念を持ちました。氏政はその老狐の祟りを鎮め、厄除けに城内東方のこの地に稲荷神社を建立して、老狐を祀りました。 また、石段右脇に安置する「蛙石」は小田原に天変地異の変事が迫り来ると鳴き声を上げて人々に告げたと言い伝えられています。小田原城の落城、明治に発生した大津波、大正末期に起きた関東大震災などの前にも泣き声を上げて変を告げたと伝えられている、いわくのある石です。 |

→

→

→

→

→

→

| |||||||

| |||||||