|

| 行程(約9㎞) 私の万歩計 : 約19600歩 小田原城(北条氏ゆかりの城)~ 報徳二宮神社(二宮金次郎を祀る)~ 大久寺(小田原大久保氏の墓)~ 居神神社(鎌倉末期の古碑群)~ 板橋の地蔵尊 ~ 風祭一里塚 ~ 紹太寺(稲葉氏一族の墓)~ 山崎古戦場碑 ~ 三枚橋 |

| 徳川幕府の小田原藩大久保氏11万3000石の本拠となっていた平山城跡です。内堀・外堀、石垣を今に残し、本丸・二の丸・三の丸跡の残塁などもあります。旧城地面積約21万7000平方メートルが国指定の史跡になっています。 ◆小田原城址公園 広大な敷地のうち天守閣がそびえ立つ本丸跡を中心にして城址公園として整備されています。象をメインにした小動物園、子供遊園地があり、梅・桜・ツツジ・花菖蒲・睡蓮の名所としても知られています。 ◆小田原城歴史見聞館 小田原城の歴史を音と映像で知ることが出来ます。館内は四つの展示ゾーンで構成されています。小田原北条氏、小田原城の始まりから今日までの歴史を映像・音・模型などを使い、多面的に判りやすく展示、説明されています。 |

| ◆銅門 〔あかがね もん〕 銅門は、江戸時代の小田原城二の丸の表門で、江戸時代のほぼ全期 間をとおしてそびえていましたが、明治5年に解体されてしまいました。現 在の銅門は、昭和58年から行われた発掘調査や古写真、絵図などを参 考に、平成9年に復原されたものです。 銅門の形式は、石垣による枡形、内仕切門、櫓門、を組み合わせた枡 形門と呼ばれる形式で、本来の工法で復原されています。 (説明板より引用) |

| ◆常盤木門 〔ときわぎ もん〕 小田原城本丸の正面で、最も大きく堅固に造られていた。 常盤木門とは常緑樹の意味で、門のそばにあった松になぞらえて、この名がつけられたと言われている。 市制50周年事業として、昭和46年(1971)に再建された。(説明板より引用) |

| この天守閣は、江戸時代に造られた模型や図面などを基に3層4階、本瓦葺き、高さ約40mで、昭和35年に復元されました。外観は江戸時代末期の姿となっています。内部は歴史資料展示施設となっており、展示されている内容は、小田原の歴史、小田原城に関する多種多様な資料、武具、刀剣などです。 |

| ◆小田原城小峯曲輪北堀 目の前の空掘は、左手の小峯曲輪を囲む堀の北側の部分です。石垣を用いない土塁と空堀だけの、戦国時代の城の原形をよく留めている貴重な遺構です。堀幅は神社境内の土塁から21メートル、深さは現状で五メートル余りですが、実際の堀底はさらに2-3メートルは深くなるでしょう。 〔説明板より一部引用〕 |

| 小田原の偉人、二宮尊徳(金次郎)を祀る神社です。小田原城に隣する自然のままの樹木、草花に囲まれた境内では、四季折々の長閑な風情が楽しめます。戦前、多くの学校に建っていた尊徳銅像は金属供出に遭いました。難を免れ現存する一体がこの境内に建立されています。 |

| | ◆二宮金次郎像 昭和三年 昭和天皇の即位御大礼記念と して 神戸の中村直吉氏が寄進したもので 製作者は 三代目 慶寺円長 材質はブロ ンズ その後 これと同じ像は全国の小学 校などに向けて約一千体無制作されたが 戦時中 すべて供出に遭い現在残っている のは この一体だけである。 なお この像は当時のメートル法の普及の 意図を反映して 丁度一メートルの高さに製 作されている。 (説明板より引用) |

| ◆御感の藤 この藤は、小田原城二の丸御殿に鉢植えされていた藩主大久保公愛玩のもので、明治維新後、市内板橋の森元氏の手に渡り、明治十六年に市内唐人町(浜町)の西村氏が買い受けて育てられたと伝えられています。 大正天皇が皇太子のとき、小田原御用邸に滞在中のある日西村邸の前を通過した際、召馬が藤棚の下に駆け入ったために殿下の肩に花が散りかかってしまいました。周囲の人々が恐縮していると「見事な花に心なきことよ」と感嘆されたことから、「御感の藤」と呼ばれるようになりました。 大正十一年三月、小田原保勝会の人々により西村家からこの地に移植され、今日まで小田原の名物として私たちの目を楽しませています。 樹齢は約二〇〇年と推定され、既に壮年期を過ぎた古木ですが、五月の開花期には藤棚いっぱいに花房が下がった様子は誠に壮観です。 (説明板より引用) |

| ◆小峯橋 (お茶壺橋) 江戸時代に小田原城二の丸への出入口としては、大手口と幸田口、箱根口があり、それぞれ大手門、幸田口門、箱根口門を設けていた。南方箱根口門から入城すると、この小峯橋を渡り住吉橋を渡って内部に入ることが出来る。この橋の正式の名称は小峯橋といわれるが、土地の人はお茶壺橋という名称で親しんでいる。お茶壺橋の名称の謂われについては確かな資料は見当たらない。江戸時代に茶所宇治より徳川将軍家に茶を献上するに、お茶壺様と称し、宇治より江戸までの間幕府の権威を示すお茶壺道中を行っていた。お茶壺様に小田原宿では、城内茶壺曲輪に宿泊したので、その際この橋を往復したことから、それ以後お茶壺橋と呼ばれるようになったものと思われる。 (説明板より引用) |

| ◆明治天皇本町行在所跡(片岡本陣跡) 明治天皇本町行在所跡は、明治天皇が宿泊した片岡本陣のあった場所 です。 正碑は自然石の台石の上に高さ二mの砲弾形自然石が設置されていま す。副碑には由来が刻まれています。 明治天皇がこの場所に宿泊したのは、明治一一年、北陸・東海御巡幸 の際、一一月七日のことでした。 明治天皇聖跡小田原町保存会は、この土地を買収して、昭和一四年二 月に整備工事を着手、昭和一四年一〇月に碑文の序幕を行い、昭和一 五年一〇月に落成しました。 なお、万延元年(一八六〇)に片岡家に生まれた片岡永左衛門は、明治 時代に小田原町の助役を務め、「明治小田原町誌」を執筆するなど、小田 原の近代史研究に大きな功績のあった人物です。 (説明板より引用) |

| ◆外郎本舗 (ういろうほんぽ) 小田原外郎の祖宇野藤右衛門定春は京都外郎家の一族です。外郎家は、中国元朝に宮礼部員として仕えた陳宗敬を祖としています。外郎家は霊薬透頂香の製造者として世間に知られています。室町幕府の人脈とも縁深く、小田原北条氏の招聘で小田原に居を構えた藤右衛門は、京文化の伝達者の役割を果たしました。 また江戸時代に透頂香を売る「外郎売」は、歌舞伎役者市川団十郎の出し物の一つに数えられ、評判の歌舞伎出し物となりました。 小田原外郎の当初の八棟造りの中国風の建物は、大正末期の関東大地震によって大きな被害を受け全壊しました。近年、当時の八棟造りとは若干趣を異にしますが再建され今日に至っています。 |

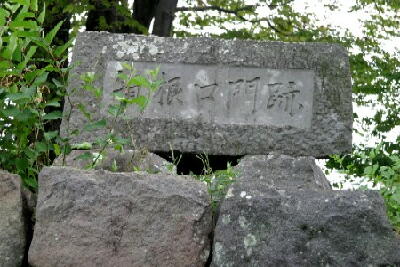

| 1887(明治20)年、東海道本線が国府津から御殿場経由で沼津へ行くことが決まり、小田原に大きな衝撃でした。この困難を契機に小田原経済界を背負う経営者たちは小田原~箱根湯本の間を結ぶ小田原軽便(馬車)鉄道の敷設を企画し、1888年(明治21)に始まりました。 さらに1896(明治29)年には、小田原~熱海間を結ぶ豆相人車鉄道が開業しました。これらの鉄道事業の立ち上げで小田原は京浜地域と熱海・箱根の観光地をつなぐ重要な拠点となりました。 当時は駅舎の建物はなかったようで、木造車庫と車両の入れ替え用ポイントがあっただけのようです。それでも店が建ち並び活気に満ちていたということです。この駅跡を示す記念碑は1996(平成8)年に建てられました。 |

天正18年(1590)の小田原合戦に、徳川家康に従って参戦した遠州二俣城主大久保忠世は、合戦後論功賞によって小田原城4万5千石が与えられた。この時忠世は日頃から帰依していた僧自得院日英を二俣から招請し、しばらくは石垣山三の丸(古称聖人屋敷)に仮住いでいた。そして忠世が開基となってこの寺の建設をすすめ、翌天正19年堂宇が完成すると、日英を開山とする大久保家の菩提寺とした。 (説明板より一部引用) |

|