| |||||||

| |||||||

| 行程(約9㎞) 私の万歩計 約19600歩 小田原城(北条氏ゆかりの城)~ 報徳二宮神社(二宮金次郎を祀る)~ 大久寺(小田原大久保氏の墓)~ 居神神社(鎌倉末期の古碑群)~ 板橋の地蔵尊 ~ 風祭一里塚 ~ 紹太寺(稲葉氏一族の墓)~ 山崎古戦場碑 ~ 三枚橋 |

| ◆古希庵 (山縣有朋の別邸)の跡 明治四十年、明治の元勲、山縣有朋公は、ここ小田原の地に、独創的な庭園を築きました。ときに公の七十歳、古希の年に因んで古希庵と名付けられました。相模湾を望む小田原城址西方の丘陵地中腹に築造された古希庵は、同じ公の所有だった東京の椿山荘、京都の無鄰庵とともに、近代日本庭園の傑作といわれています。 現在はあいおい損保の研修施設となっています。 |

| ◆山月 (共寿亭) 山月は、明治、大正期の実業家(男爵)大蔵喜八郎が大正9年に建築した別荘で、当時は共寿亭と名付けられました。 この建物は、外観は御殿風に見えますが、内は瀟洒な造りで、関東大震災でもほとんど被害がなかった堅固な別荘建築です。(説明版より一部引用) ・・・現在は旅館「山月」となっています。 |

| 正式には曹洞宗南谷山香林寺といいます。 曹洞宗の古刹で、往時の早川の海蔵寺、久野の総世寺とともに小田原三山と称されていたといわれています。1484(文明16)年の創建で、開山は、大樹乗慶禅師といわれています。中興開基は、北条左京大夫氏綱の夫人(養珠院春苑宗栄大禅定尼)です。小田原三代の北条氏・大久保氏・稲葉氏に関する古文書を多く所蔵していることでも知られています。 境内は静寂さにつつまれていて一休みしていたい感じでしたでした。 |

| 電力王といわれ電力業界の中心的存在であった松永安左ヱ門が生前に収集した数多くの美術品と中河与一コレクションが展示されています。 敷地内には晩年を過ごした老欅荘も当時のままに保存されています。また野崎広太の茶室「葉雨庵」も保存されています。さらに敷地内は樹木、草花などの手入れが行き届いており、静寂さの中に四季の移り変わりを楽しむことができます。 |

| 正しくは金龍山宗福院と称します。近くにある本寺の南谷山香林寺が管理しています。 この板橋の地蔵堂のご本尊は、「延命子育地蔵大菩薩」で弘法大師の手で作られ、身の丈八尺の坐像の胎内に安置されているので、別名「腹籠りのお地蔵さん」ともいわれています。1569(永禄12)年、湯本村古堂からここに移しました。 毎年1月と8月の23日に行われる例大祭には、近在の人々がお参りをして大変な賑わいとなります。言い伝えによりますと「この日に詣でると、亡くなった身内の人と瓜二つの顔に人に会える」といわれています。参道の両側には露店が軒を並べその盛況ぶりは今も昔も変わらないそうです。 |

→

→

| 小田原用水(早川上水)はこの地で早川の川水を取り入れ、板橋村旧東海道の人家の北側を通水し、板橋見付から旧東海道を東に流水してむ古新宿を通り、江戸口見付門外蓮池に流れ出たもので、途中の所々で分水されて小田原城下領民 の飲料水に供されていたものである。 この古水道は小田原北条氏時代に施設されたものと思考され、我が国の水道施設の中では初期の頃の水道と思われる。江戸時代になっても利用され、城下17町の飲料水として利用されていた。 その後上水道から下水道へと姿をかえ、昭和31年市内電車の軌道撤去による国道の大改修によって面目を新たにした。 なお、近年道路工事中に、江戸時代のものと思われる分水木管が発見され、その一部が私立郷土文化館に保管されている。 (説明板より引用) |

◆日蓮聖人旧跡「象ヶ鼻」付近 日蓮が身延山へ往来のとき、右側山上の巨岩象ヶ鼻に立ち、故郷である千葉安房に向かって父母を偲んだという言い伝えが残されています。 |

→

→

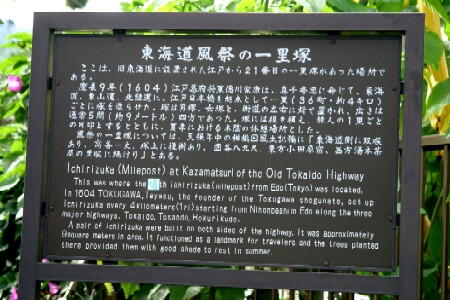

◆東海道風祭の一里塚 ここは、旧東海道に設置された江戸から21番目の一里塚があった場所である。慶長9年(1604)江戸幕府将軍徳川家康は、息子秀忠に命じて、東海道、東山道、北陸道に、江戸日本橋を起点として一里(36町・約4キロ)ごとに塚を造らせた。塚は男塚、女塚と、街道の左右に対で置かれ、広さは通常5間(約9メートル)四方であった。塚には榎を植え、旅人の1里ごとの目印とするとともに、夏季における木陰の休憩場所とした。 風祭の一里塚については、天保年中の相模国風土記稿に「東海道側に双■あり、高さ各一丈、塚上に榎樹あり、囲各八九尺、東方小田原宿、西方湯本茶屋の里■に続けり」とある。 (説明板より引用) |

| 正しくは黄檗宗長興山紹太寺といいます。 江戸時代初期の小田原藩主だった稲葉氏一族の菩提寺です。はじめは小田原城下山角町に建てられてありました。第二代稲葉美濃守正則が1669(寛文9)年、幽邃境として知られた現在地に移し建てなおしました。山寺号も「長興山紹太寺」と称し、父母と祖母春日局の霊を供養しました。 開山は、京都宇治の黄檗山万福寺で隠元禅師のもとで修行に励んでいた名僧鉄牛和尚です。当時は、東西十四町七十間、南北十町十六間という広大な寺領地に、七堂伽藍が建てられました。黄檗宗では関東一の寺院の規模でした。これらの堂塔は幕末の安政年間の火災で焼失してしてしまいました。 1691(元禄4)年、江戸への旅の途中にこの地を通ったドイツの医師ケンペルは、旧東海道に面した長興山の総門の壮麗な姿を、『江戸参府旅行日記』に書きとめています。しかし、これらの堂塔が幕末安政年間の火災で焼失してしまったのは、まことに惜しまれます。 茅葺きの本堂を過ぎると石段と石畳が繰り返す長い参道があります。石段を三百五十段を超える石段を上りきり暫く歩いたところに稲葉氏一族と春日局の墓があります。 |

| この山崎の古戦場跡は、「戊辰戦争 山崎の戦い」といい、1868年(慶応4)5月26日に徳川幕府の遊撃隊と小田原藩を先鋒隊とする官軍との間に起きた激しい交戦の場所です。記念碑が建っています。 |

| |||||||

| |||||||