|

| 行程 12km 私の万歩計 18,900歩 箱根関所跡〜駒形神社〜箱根峠〜接待茶屋跡(江戸時代の無料休憩所)〜かぶと石〜山中新田一里塚跡〜宗閑寺〜山中城跡(小田原城の出城)〜富士見平〜笹原一里塚〜下長坂(別名こわめし坂)〜松雲寺〜六地蔵〜錦田の一里塚 |

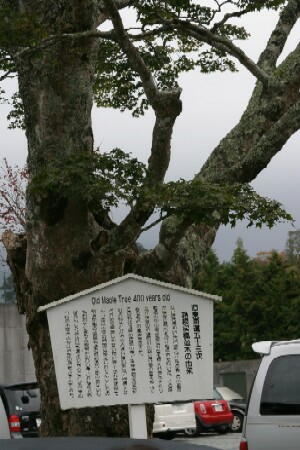

| 江戸時代元和四年〔西暦1618〕徳川幕府が箱根に関所を設け箱根宿を開いた。この頃箱根山中の街道筋に杉苗を植え杉並木を作ったが箱根の宿場町の街路には楓の苗を植えて春夏秋冬の風趣を添えた・ この楓は当時の宿場の中で本陣参勤交代の折の大名などが泊まる大きな宿泊施設で門構えなどがあり警護しやすい様に建てられた旅館であったはふやの門前に植えられてあったものが明治中期の道路拡張の際他の全部の楓は切り払われてしまった樹齢約四00年これ程の老楓は珍しく他所にもあまり見ることが出来ぬ当時の本陣はふやは現在の箱根ホテルである。 (説明板より引用) |

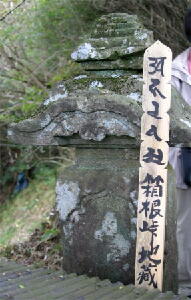

| 創建時代や由来などの詳しいことはわかっていませんが、『相模風土記』に記載があることから古い時代から存在し長い歴史をもつ神社のようです。この駒形神社は、元箱根駒形権現社といい、関東総鎮守箱根大権現を祭る箱根神社の末宮です。箱根七福神の毘沙門天を祭る神社です。 |

| 元和4年〔1618〕箱根宿が創設さ れた時、付近には狼がたくさんい て、建設中の宿の人々を悩ませま した。 そこで、唐犬2匹を手に入れて、 狼を退治させ、やっと宿場が完成 しました。しかし、2匹の唐犬も傷 付いて死んでしまいました。 人々は宿場を完成させてくれた 2匹の唐犬をここに埋め、「犬塚 明神」と崇め祀りました。 |

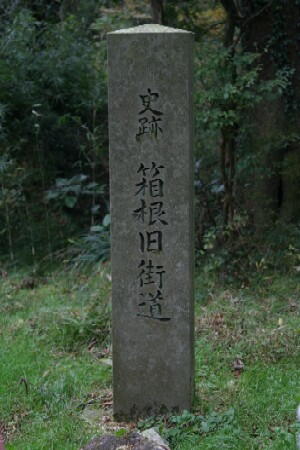

| 箱根峠の小田原側を東坂、三島側を西坂と呼んでいます。 西坂は東坂と比べて起伏が穏やかで全体的になだらかになっています。富士山の眺望も良い所が多くあります。 国は1994(平成9)年から三ヵ年計画で西坂の石畳の復元と整備事業をおこない、往時に近い姿を取り戻しています。 |

| 往時の東海道で旅人が最難所としたのが箱根越えでした。その箱根越えの最高地点が箱根峠で、標高約846メートルです。近くには国道1号線開通記念碑があり、往時の箱根宿−三島宿の間の石畳道が1921(大正10)年までは当時のままの姿であったことが記されています。 |

| 昔、大阪の呉服問屋のひとり息子が、道楽に身を持ち崩したうえ、出奔して行方が知れなくなった。老い先きみじかい親達は、どうかして探し当て、家の財産を譲りたいと念願していた。 いつしか年月も去り、風の便りに放浪していると聞き伝え、父親は老いの身をいとわず、息子を探すたびに出た。この峠にさしかかると持病の脚気が急に起き、路ばたに倒れてしまった。おりから通りかかった若いかご屋が、介抱を、よそおい短刀で突き刺し殺してふところの財布を奪いとろうとした。ふと財布に見覚えのあるような気がして、もう一度顔をよくみると、その人こそわが父でないか、さすがの悪党も顔面蒼白となり泣き伏して、その場に己れの咽喉に短刀を突き立て、自害を企て死にきれず、苦しみを続け、狂ったように山中の宿までたどりつき、相果てたと伝えられる。〔郷土史料から〕 (説明板より引用) |

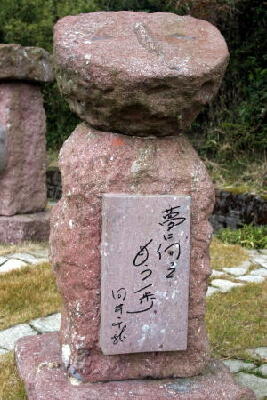

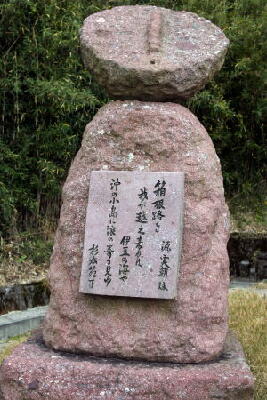

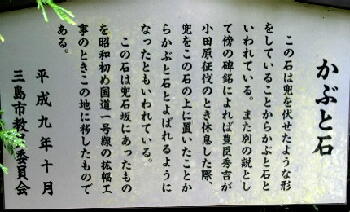

| その昔、東海道を旅する人の目安になったのが一里塚でした。時は移り、現代、箱根旧街道を散策する人々にとって旅のひとときの憩いになればと、1985年に〔社〕三島青年会議所の働きかけで設置されたのが「箱根八里記念碑」です。 そして2003年、国土交通省静岡国道事務所・三島市・函南町の協力により、新たに8人の女性による揮毫を得て、ここに新石碑が誕生しました。地球に見立てられ盛り上げられた地表に、さまざまな様相さまざまな方向を見つめてたっている地蔵たち。 これらの地蔵は未来への道標となろう言葉を抱えていて、まさに現代の一里塚といえるものです。 (説明板より引用) |

| 夢に向かってもう一歩 向井 千秋 道は段々 険しく 穐吉 敏子 花見る人は皆きれい 黒柳 徹子 |

| おしん 辛抱 橋田 寿賀子 箱根路を 我が越え来れば 伊豆の海や 沖の小島に浪の寄る見ゆ 源 実朝 詠 杉本 苑子 細心大胆 橋本 聖子 |

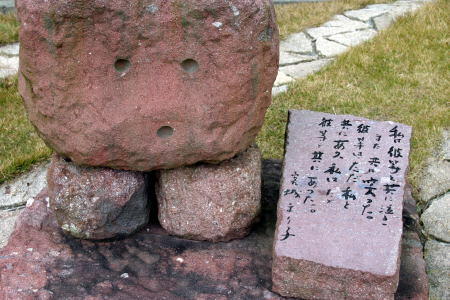

| 花は色なり 人は心なり 勇気なり 桜井 よしこ 私は彼等と共に泣き また共に笑った 彼等は、ただ私と共にあり、 私はただ彼等と共にあった。 宮城 まり子 |

| 国道1号線のヘアピンカーブの先で旧東海道に戻り、間もなく接待茶屋跡、山中新田一里塚跡、徳川有徳公遺跡へと続きます。 |

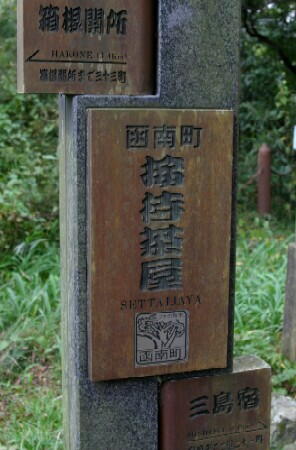

| 山道で困窮した旅人のために、江戸後期になり茶屋を設け無料で利用できるようにした休憩所です。1824(文政7)年に江戸商人の加勢屋興兵衛か、私財を投じて設けたといわれています。他の説もありますが定かではありません。徳川幕府が設けたものではないことは確かのようです。 幕末から明治初期にかけ一時期閉鎖されましたが、時の農民指導者であった大原幽学に教えを受けた門下生などにより1879(明治12)年に復活しました。その後は門下生であった鈴木利喜三郎と子孫が、お茶と焚火の奉仕を1950(昭和25)年まで続けられていました。 |

| 江戸日本橋から25番目の一里塚です。 接待茶屋跡を過ぎ国道を渡ります。間もなく左側にあります。この先には徳川有徳公遺跡があります。 |

| 徳川有徳と言われるとご存知ない方もいるかも知れません。徳川八代将軍吉宗です。ここの茶屋で休息をした吉宗より永樂銭を賜りそれ以後は「永楽屋」と名乗たそうです。 この碑は昭和10年に、宮ノ下の割烹料理店が資金をだして建てられたそうです。 |

→

→

→

→

| 山中城の三の丸跡に建つ小さな寺です。山門を入り、左側に個人墓にはみえない墓が二つ立ち並んでいます。右が山中城将の松田康長、家臣をはじめ北条側の戦死者の墓で、左が山中城攻撃の先鋒となって死んだ一柳直末をはじめ豊臣側の戦死者の墓です。攻防相闘った者の墓を建立するのは珍しいと思います。 |

| 標高600mの箱根山の一角に築かれた山中城の跡。小田原北条氏3代目北条氏康が小田原城の東の砦として山容を生かして築城しました。石垣などを築かず各所の曲輪には高さ3mの土塁や幅10mから15m、深さ8mの空堀を廻らし要所には溜池を設けるなどとした大規模なものでした。 1589(天正17)年には豊臣秀吉の攻めに備え改修して守りを強固にしました。しかし翌1590(天正18)年3月に豊臣秀吉率いる7万の大軍の兵が攻め、城将の松田康長はじめ4000の兵では戦にならず半日もしないで落城しました。 現在も当時の形状が残っており、戦国時代の山城として国の史跡になっています。 |

|