| |||||||

| |||||||

| 行程 12km 私の万歩計 18,900歩 箱根関所跡〜駒形神社〜箱根峠〜接待茶屋跡(江戸時代の無料休憩所)〜かぶと石〜山中新田一里塚跡〜宗閑寺〜山中城跡(小田原城の出城)〜富士見平〜笹原一里塚〜下長坂(別名こわめし坂)〜松雲寺〜六地蔵〜錦田の一里塚 |

| 富士山見物の名所のひとつとされるところです。ここからは富士山の雄姿が真向いに見え、その下には駿河湾の海原が広がっています。 ここには大きな芭蕉の句碑があります。 |

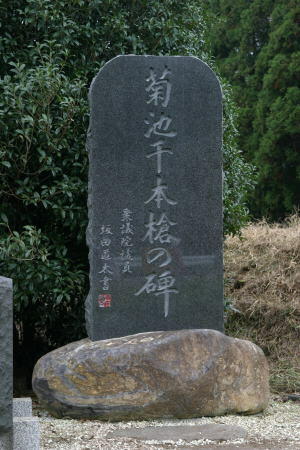

| 江戸日本橋より27番目の一里塚です。 笹原一里塚は旧街道が集落に入り、国道を横切る少し手前にあります。一里塚の傍らには、箱根八里の記念碑や大岡信の文学碑があります。 |

| この坂は箱根旧街道i西坂第一の難所で別名「こわめし坂」といいます。この「こわめし坂」の名前のほうが知られているようです。こわめしの由来は、当時はこの長い急坂のために背中に背負った米が人の汗と熱で蒸されてしまい、下り終えて米を見ると「強飯(こわめし)」が出来ていたからといわれています。 当時の下長坂の勾配は平均で20%、最大40%くらいだったといわれています。その上、ローム層の赤土のため滑りやすく、往来の人々を苦しめました。このため、1680(延宝8)年頃には幅2間(約3.6m)の石畳道に改修されました。 なお現在のこの下長坂は車道となっていますが、勾配は最大で12%くらいあります。今の道としても急坂といえます。 |

| 正式には日蓮宗■■山松雲寺といいます。1644(正保元)年の創建です。 この寺は別名「寺本陣」ともいわれていました。それは、江戸時代東海道を行き来する徳川幕府の将軍、宮家、大名など高貴の身分の者が、休息所として利用していたためでした。境内には明治天皇が腰を下ろしたという「腰掛け石」があります。 また幕末から明治にかけては小学校の前身である寺子屋「三ツ谷学舎」がおかれていました。 |

| 江戸日本橋より28銀目の一里塚です。 ここは国指定史跡となっています。対となる塚は往時の形をよく残しています。高さ2m、直径8mの封土で塚を築き、その上に榎が植えられています。またの名を「榎塚」ともいいます。 |

| |||||||

| |||||||