| |||||||

| |||||||

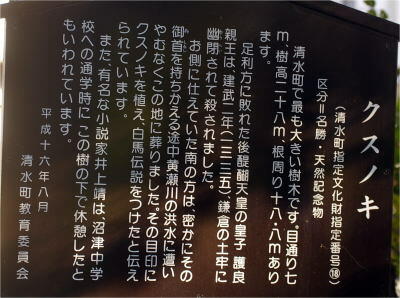

| 行程 --km 私の万歩計 --,---歩 〜三嶋大社(源頼朝ゆかりの伊豆の一の宮)〜問屋場跡〜円明寺〜本陣跡〜時の鐘〜伊豆國分寺跡〜千貫樋〜伏見一里塚〜八幡神社(源頼朝と義経の対面石)〜潮音禅寺(曾我兄弟の仇討ち物語に登場する亀鶴姫の碑)〜傍示杭(沼津藩東限)〜平作地蔵〜沼津一里塚 |

街道右側の家並みの脇に用水路が走っています。 小田原城主北条氏康が1555(天文24)年に建設したものです。水量豊富な伊豆小浜池の水を隣国である駿河へかんがい用水として送るための用水路です。当初の木製の樋は1923(大正15)年の関東大震災で崩壊したためコンクリート製にして再建しました。 |

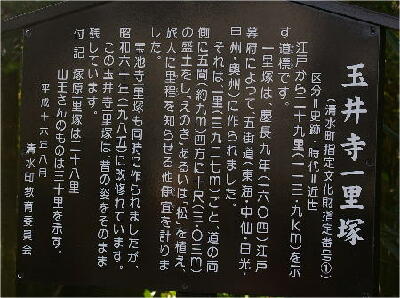

往時は清水の伏見にある一里塚ということで、「伏見一里塚」いっていたようです。道の両側に塚があります。左側の宝地寺のものは「宝地寺一里塚」といい復元したものです。右側の玉井寺のものは「玉井寺一里塚」といい当時からの塚で、保存状況もよく往時の姿を留めています。 |

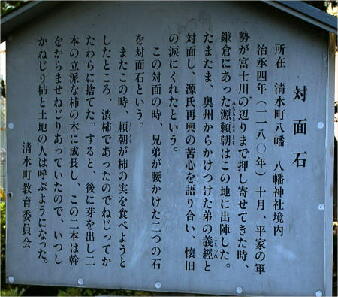

この対面の時、兄弟が腰掛けた二つの石を対面石という。 またこの時、頼朝が柿の実を食べようとしたところ、渋柿であったのでねじってかたわらに捨てた。すると、後に芽を出し二本の立派な柿の木に成長し、この二本は幹をからませねじりあっていたので、いつしかねじり柿と土地の人は呼ぶようになった。 (説明板より引用) |

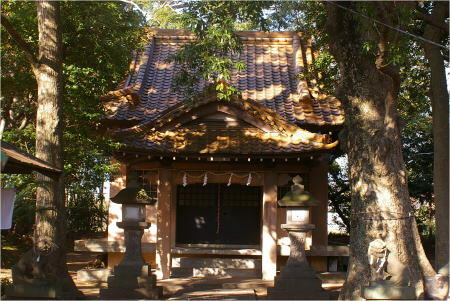

弘仁年中弘法大師伊豆修善寺に御修行の砌、この地を通りたもう処感応ありて、聖観音菩薩を刻み、一宇を建立安置したまう。 祈願するもの利益をこうむる事恰も響の音に応ずるが如く有験の霊像なり。 黄瀬川村に小野善司 左エ門政氏なる長者あり一子なきを悲しみ、祈願、満願一子を授く、亀鶴姫と名付く。七才の春両親に死別、十八才の時、源頼朝公富士の牧狩の宴に、再度召されたが応ぜず、この世を憂き事と思い、黄瀬川の水上、百沢の瀧のほとりに立ち、 み佛の深きめぐみぞ頼みなる、 身は瀧きつ瀬のあわと消ゆとも。 と一首の歌を残して飛泉に身を沈む。 この時建久四年(1193)五月二十七日なり。姫は駿河の三美人と云われ賢女にして、亀鶴草紙等を残す。小野氏の遺財で碑を立て、亀鶴山観音寺を建立。明治十二年廃寺、当山に移転安置、その霊を弔う。観音堂は昭和二十年の戦災で焼失、平成八年八百年忌に再建す。 |

日本三大仇討の一つに数えられ、浄瑠璃「伊賀越道中双六 沼津の段」に登場する「平作」ゆかりの地蔵尊です。通称「もろこし地蔵」とも言われています。いかはせつめいばんよりのいんようです。 地蔵尊の立てられている場所に昔一軒の茶屋があり主を平作と云い娘のお米(後の渡辺数馬の妻)に茶店をやらせ自分は旅人の荷担ぎを業として居りました。そして仇河合又五朗の行方を知っている旅人十兵衛(二十数年前に分かれた平作の子)に娘お米の夫渡辺数馬のの為、平作は自害して、その居場所を聞きだす。 沼津千本の場面 平作決心して自害し“死にゆく仏の供養として聞かせてくれ”と申します。“仇河合又五郎の落ちゆく先は九州相良吉田で逢うたと人の噂”と浄瑠璃の名台詞で余りにも有名です。平作のおかげで数馬の義兄荒木又衛門の助太刀で首尾よく仇討の本懐を遂げることが出来平作爺さんの義侠心は後の人々の心を打ち茶店のあったと云う場所に一つの碑を建て地蔵尊を建立しました。 (以下省略・説明板より引用) |

江戸日本橋より30番目の一里塚です。 平作地蔵より100メートルほど先の右側にあります。日枝神社旧参道入口でしたが、今は小公園に整備されています。奥まったところに復元された一里塚があり、2代目の榎が植えられています。狩野川側にも一里塚はあったようですがはっきりはわかりません。今ある一里塚は旧沼津藩の面影を残す数少ない遺跡の一つとなっています。 玉砥石 また道に面して「玉砥石」があります。この石は1200−1300年くらい前に玉などを磨くのに用いていたものといわれています。 |

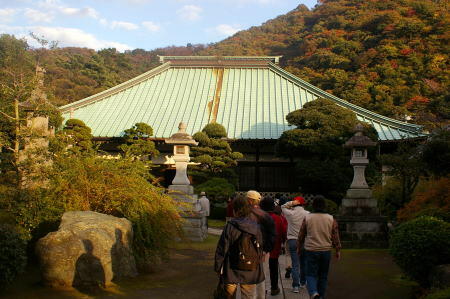

曹洞宗永平寺派 霊山寺。通称「れいざんじ」と呼ばれ、親しまれています。昔は真言宗のお寺でしたが、1748(延享5)年に火災に遭って寺記、過去帳など重要な文書を殆ど焼失しました。このため創建の年代などは判っていません。 1557(弘治3)年に曹洞宗の宗祖道元禅師より、伊豆国北条村の真珠院の住職をしていた機外永宜和尚が当寺に招かれて中興開山となりました。これにより真珠院を本寺とし、真言宗から曹洞宗に改宗しました。 |

| |||||||

| |||||||